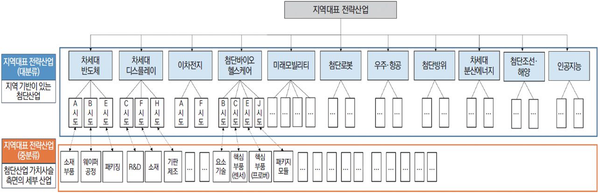

▲ 지역대표 전략산업의 구조 및 연계(출처: 산업연구원)

▲ 지역대표 전략산업의 구조 및 연계(출처: 산업연구원)지역대표 전략산업의 체계적인 육성을 위해 종합발전계획 수립과 중앙-지방 간의 연계 거버넌스 구축을 위한 법제도 마련이 필요하다는 의견이 제기됐다.

산업연구원(KIET, 원장 권남훈)은 21일 ‘국가첨단산업과 연계한 지역대표 전략산업 선정 방안’을 발표했다.

보고서에 따르면, 글로벌 산업 가치사슬에서 후방참여도가 높은 우리나라는 국내 생산에 투입된 해외 요소(중간재) 비중이 높아 첨단산업 요소기술 강화를 통한 경쟁력 확보가 중요하다. 따라서 지자체는 지역대표 전략산업 선정·육성 시 첨단산업분야의 요소(중간재) 생산을 위한 기술개발과 사업화에 초점을 두면서 국가첨단산업과의 연계 방안을 모색할 필요가 있다.

국가첨단산업과의 연결고리를 가지면서 지역특화자원을 고려한 분야로 지역대표 전략산업을 선정해야 하므로 2계층 구조가 적절하다. 즉, 국가첨단산업과 연계한 대분류와 지역에서 전략적으로 육성할 세부 산업 분야인 중분류로 구성한다.

대분류는 시도가 전략적으로 육성할 산업으로 중앙부처와 협의해 지정하고, 중분류는 지역 발전가능성과 특화된 분야를 고려해 대분류 범위 내에서 지역 자율적으로 2~4개 산업을 선정하도록 한다.

중앙부처에서 선정하는 지역대표 전략산업의 대분류 산업범위는 과기부의 국가전략기술, 산업부의 초격차 프로젝트 등에서의 R&D 전략 분야와의 부합성 검토를 통해 차세대 반도체, 차세대 디스플레이, 이차전지 등 11대 전략산업으로 선정했다.

지역대표 전략산업 선정 지표는 △산업경쟁력(산업) △발전가능성(지역) △혁신역량 우수성(기술) 등 세 가지 분야의 정량적·정성적 지표로 구성했다. 정량지표와 정성지표는 현시점에서 지역내 경쟁력이 높은 산업보다는 미래 성장 가능성이 높은 산업을 식별하는데 초점을 맞추었다.

정량지표는 △지역대표 전략산업의 특화도(LQ) △사업체수 성장률 △종사자수 성장률 △지역내 사업체수 비중 변화 △기술특화도 등 5개 지표를 통해 시도 간 비교 우위를 분석한다.

정성지표는 △기업투자 현황 △중핵기업 확보성 △산업 성장가능성 △산업육성정책 정합성 △지역혁신기관 확보성 △핵심기술 보유성 등 6개 세부지표를 활용한다.

정량지표와 정성지표 결과를 종합적으로 분석해 각 시·도별 대분류 산업이 선정되면 시·도는 지역특화자원과 혁신역량 등을 고려해 중분류 산업(요소 산업) 수(2~4개)와 범위를 설정해 지역대표 전략산업을 확정하도록 한다.

보고서는 지역대표 전략산업 11대 대분류 산업 중 인공지능 산업을 제외한 10대 산업을 대상으로 정량지표 3대 부문 5개 지표에 대해 분석했다.

분석 결과, 지역별 전략산업으로의 최소 요건 기준을 5개 정량 지표 중 3개 이상에서 전국 평균치 이상을 기록한 경우로 상정할 때 경남이 11개 산업 중 가장 많은 8개 산업이 해당 기준을 충족하는 것으로 나타났다.

이어 부산과 전남이 각각 7개 산업이 전략산업 선정 기준을 충족했고, 강원, 대구, 대전, 충북(5개) 등이 그 뒤를 따랐다. 반면에 경북과 충남은 가장 적은 2개 산업만 충족 요건을 갖춘 것으로 조사됐다. 지역별 평균은 4.6개 산업이 충족하는 것으로 나타났다.

보고서는 지역대표 전략산업의 선정 및 육성을 체계적으로 추진하기 위해서는 지역대표 전략산업 요소기술 확보 전략 및 기술로드맵 등이 포함된 ‘(가칭)지역대표 전략산업 육성계획’ 수립이 필요하다고 밝혔다.

또한 국가첨단전략산업과의 연계를 통해 첨단산업 최종재 전략 기술개발과 요소 기술개발을 각각 국가와 지역 차원에서 동시에 추진해 빠르게 공급망과 가치사슬을 구축하고 강화할 수 있도록 해야 한다.

이를 위해서는 ‘지역대표 전략산업 육성계획’을 법정계획으로 제정해 계획의 목적성과 당위성, 대상 사업들의 기준, 포함 강제성 등을 규정해 지역 주도로 지역대표 전략산업 선정 및 육성을 추진하도록 해야 한다.

산업연구원은 중앙정부와 지방정부 간의 연계 거버넌스로서 ‘(가칭)지역혁신·전략산업협의회’를 구성·운영해 △전략산업 선정 △지원사업 △종합계획 수립 △정책 수요 등을 논의하고 협의하기 위한 체계 구축이 요구된다고 제언했다.

▲ 정량지표 기준을 충족한 지역대표 전략산업 수(左), 지역대표 전략산업별 정량지표 기준을 충족한 시도 수(右)(출처: 산업연구원)

▲ 정량지표 기준을 충족한 지역대표 전략산업 수(左), 지역대표 전략산업별 정량지표 기준을 충족한 시도 수(右)(출처: 산업연구원)