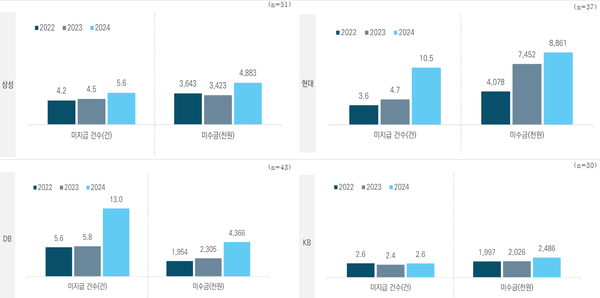

▲ 최근 3년간 정비업체당 수리비 미지급 건수 및 미지급금 평균(단위: 건, 원)

▲ 최근 3년간 정비업체당 수리비 미지급 건수 및 미지급금 평균(단위: 건, 원)최근 조사에서 국내 자동차 정비업체 상당수가 보험사와의 거래 과정에서 수리비 감액, 지급 지연, 지연이자 미지급 등 불공정 행위를 경험한 것으로 나타났다. 특히 정비업체 10곳 중 7곳 이상이 수리비 감액을 경험해 자동차 정비업계와 보험사 간 표준약정서 도입과 제도 개선, 수리비 산정 기준 등의 정부 차원 표준화가 시급한 것으로 드러났다.

중소기업중앙회(회장 김기문)는 자동차 정비업체와 보험사 간 거래관행 개선을 위한 ‘자동차 정비업계-보험사 간 거래현황 실태조사’ 결과를 25일 발표했다.

이번 조사는 자동차 정비업체 307개사를 대상으로 7월14~30일까지 실시했으며, 자동차 정비업자와 시장점유율 상위 4개 보험사(△삼성화재 △DB손해보험 △현대해상 △KB손해보험, 및 손해사정사) 간의 계약 내용, 대금 지급 현황, 불공정 행위 경험 및 정책적 과제를 파악했다.

조사 결과, 보험사의 일방적인 수리비 감액, 대금 지급 지연 및 지연이자 미지급 등의 사례가 다수 확인됐으며, 정비업체들은 이와 같은 문제 개선을 위한 표준약정서 및 표준정비 수가 마련을 요구하는 것으로 나타났다.

거래 보험사와 정비요금(시간당 공임) 결정 시, ‘자동차보험정비협의회에서 협의를 통해 정한 정비요금’을 기준으로 한다는 응답이 가장 높았으나, ‘보험사 자체 기준’에 따른다는 응답도 26.8%~27.2%로 관행적 운영이 뿌리 깊은 것으로 나타났다.

자동차손해배상보장법 제15조의 2에 따라, 정비요금은 보험업계, 정비업계, 공익위원으로 구성되는 자동차보험정비협의회에서 협의하도록 하고 있다.

정비 완료 후 대금 정산 기간은 ‘10일 이내’가 61.2%~65.8%로 가장 많았지만, 계약서상 지급기일을 초과한 지연 지급분에 대한 지연이자가 전혀 지급되지 않는 등 부당한 관행도 확인됐다.

거래 보험사로부터 수리비 감액을 당한 경험이 있다는 응답도 70% 이상으로 나타났다. 주요 감액 사유는, △판금·도색 등의 작업 비용 불인정 △정비 항목 일부 불인정 △작업시간 과도 축소 △신차종 작업 미협의로 불인정 순으로 많았다.

최근 3년간 감액 건수 비율은 삼성이 71.2%로 가장 높았으며 △DB(70.8%) △현대·KB(69.8%)가 뒤를 이었고, 평균 감액 비율은 △삼성 10.1% △DB 10% △현대 9.9% △KB 9.6%로 집계됐다.

이는 100건의 수리비 청구 시 70건 이상이 10% 감액되었다는 의미로, 정비단가의 결정 및 철저한 이행을 위한 기준 마련이 시급하다고 판단된다.

최근 3년간 보험사와의 거래 중 경험한 불공정 행위는 ‘30일을 초과하는 정비비용 지연지급 및 지연이자 미지급’(66.1%)이 가장 많았으며, 다음으로는 ‘통상의 작업시간 및 작업공정 불인정’(64.5%)이 뒤를 이었다.

이어서 △정비 비용의 일방적인 감액(62.9%) △보험사가 받아야 하는 차주의 자기부담금을 정비업체가 대신 받도록 강요(50.2%) △특정 정비 비용 청구 프로그램 사용 강요(41.4%) 순이었다.

최근 3년(2022~2024년)간 보험사로부터 수리 대금을 지급받지 못한 건수 및 금액에 대해 질문한 결과, 보험사별 3년간 미지급 건수는 △DB 1,049건 △삼성 729건 △현대 696건 △KB 228건 순이었다.

같은 기간 미지급금은 대략 △현대 7억 5,446만 원 △삼성 6억 939만 원 △DB 3억 7,088만 원 △KB 1억 9,527만 원 순으로 나타났다.

보험사와 정비업체 간 표준약정서의 필요성에 대한 질문에는 95.4%가 필요하다(매우 필요 73.0%+다소 필요 22.5%)고 답했다.

표준약정서에 포함되어야 하는 내용은 △수리비 삭감내역 요청 시 공개(89.6%), △수리비 청구시기와 지급시기(87.3%) △수리비 지연지급 시 지연이자 지급 규정(86.3%) △수리비 지불보증(84.7%) 등 순으로 나타났다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 “이번 조사 결과는 자동차 정비업계와 보험사 간 거래에서의 일방적 수리비 감액, 지연지급, 지연이자 미지급 등 불합리한 관행들의 단초를 보여주고 있다”며, “상호 협력을 바탕으로 정비업체에 정당한 대가가 보장되고 투명한 거래 질서가 확립될 수 있도록 표준약정서 도입 등 제도 개선이 필요하며, 수리비 산정 기준 등은 정부 차원의 표준화 및 기준 마련이 필요하다”고 강조했다.